Conoce cómo fue la primera descripción de Cuenca en una novela del siglo XIX

El escritor y periodista José Ortega Munilla, padre del filósofo Ortega y Gasset, vivió en Cuenca y describió la ciudad en uno de sus libros

Ilustración de Cuenca. / Archivo José Vicente Ávila

Cuenca

“En una esquina de la gran meseta de Castilla-La Nueva, en medio de las enhiestas cumbres de rudas sierras, todas señaladas con pintorescos nombres por la imaginación del vulgo, hay una ciudad, capital de provincia… que se halla tendida a la mitad de una cuesta…”. Así se inicia el relato de la novela titulada La caja de píldoras publicada en dos números consecutivos de La Ilustración Española y Americana de septiembre de 1880, por José Ortega Munilla, el personaje que esta semana nos trae José Vicente Ávila al espacio Páginas de mi Desván, que emitimos cada martes en Hoy por Hoy Cuenca, por tratarse del periodista y escritor que hizo la primera descripción de la Cuenca del siglo XIX en la citada novela, publicada posteriormente en otras ediciones y un libro reeditado con el mismo título.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Conoce cómo fue la primera descripción de Cuenca en una novela del siglo XIX

José Ortega Munilla y Cuenca

La relación más cercana es que con once años inició los estudios en el Seminario de Cuenca, teniendo como principal profesor y educador al entonces famoso latinista Antonio Cantillo, y de hecho el propio Ortega Munilla siempre presumió de sus enseñanzas, e incluso el aplicado estudiante ganó un premio para “jóvenes humanistas”, creado por el obispo Payá, que luego sería cardenal.

José Ortega Munilla. / Archivo

José Ortega Munilla. / Archivo

José Ortega Munilla había nacido en 1856 en Cárdenas (Cuba), pero pronto la familia regresó a España. Su padre, el vallisoletano José Ortega Zapata, abogado y secretario del conde de San Luis, fue nombrado jefe de la Sección de Fomento, clase segunda, en Cuenca, y por ello envió a su hijo al Seminario, con la pretensión de que fuese sacerdote, y desde el Seminario de Cuenca al de Gerona, también por traslado del padre. “Yo iba a ser cura”, decía Ortega Munilla al hablar de sus cinco años en ambos Seminarios y recordaba que “en Cuenca estudié con el humanista Antonio Cantillo y por eso sé tanto latín”.

No cabe duda de que la familia Ortega debió dejar huella en nuestra ciudad, tanto por el cargo del padre como por los estudios de su hijo, que en lugar de seguir con la teología se inclinó por el periodismo. Esta fue su faceta, periodista y escritor. No podemos pasar por alto que en este caso el famoso refrán de “tal palo, tal astilla” viene al caso porque Ortega Munilla fue el padre del filósofo José Ortega y Gasset. Los tres Josés tuvieron que ver algo con Cuenca, como muy bien recogía el crítico Florencio Martínez Ruiz en sendos artículos en El Día Cultural cuando anticipaba esa primera descripción sobre la Cuenca del XIX de Ortega Munilla. Recordaba Florencio que el propio filósofo Ortega y Gasset se perdía por Cuenca de vez en cuando, quizá recordando la breve etapa de su padre en su niñez, junto a Pío Baroja, el marqués de Santo Floro o Cardenal Tracheta. En uno de sus mejores escritos Ortega y Gasset definió a Cuenca como “cogollo de España” y quien quisiera conocer España, sin haber estado antes en Cuenca, jamás podría presumir de entenderla.

Un viaje en diligencia con parada en Tarancón

Vamos a conocer la impresión que le produjo el viaje de Madrid a Cuenca, relatada en la revista La Esfera de 1920, en el artículo titulado “El Centenario de las diligencias” en el que hacía historia de los comienzos de este tipo de transporte, para pasar en la parte final a ese primer viaje a Cuenca de niño y su admiración por un personaje: el mayoral.

El mayoral de la diligencia. / Dibujo Marín, La Esfera 1920

El mayoral de la diligencia. / Dibujo Marín, La Esfera 1920

“Yo, hacia el año 1866, siendo un niño, hice con mi padre un viaje de Madrid a Cuenca, en el coche correo. Por cierto, que tardaba menos que ahora el tren”. Recordaba Ortega que la diligencia pasaba el río Fuentidueña en una barca debido a que por aquellas fechas el general Prim había cortado el puente a los que le perseguían, y seguía contando:

Se almorzaba en Tarancón, lugar ilustre por antiguas proezas, y en los tiempos modernos por ser el pueblo natal del duque de Riansares, esposo de la Reina Gobernadora Doña María Cristina.

Y allí servían a los viajeros un cocido estupendo; buenas truchas del riachuelo inmediato; perdices y conejos, guisados con la pebre castiza (se conoce como pebre una salsa con pimienta, ajo, perejil y vinagre para sazonar este tipo de viandas); lonjas de jamón, queso oleoso, y frutas frescas o secas, según las estaciones.

Y se seguía el viaje a través de pueblos pálidos, que en mi memoria infantil apenas se destacan. Aquí se cambian los tiros, que ya eran de mulas, ya de caballos, siempre escogidísimos y vigorosos…

Pero lo que no se olvida es la figura del mayoral. Los postillones iban montados en el primer tiro, llamado el de volandas, y en el de la lanza, llamado de arranque.

Ellos se quedaban con el ganado, a cada cambio, en las distintas etapas. Pero el mayoral seguía. Él iba de Madrid a Cuenca, y en los otros viajes más largos iban de Madrid a Sevilla o de La Coruña a León.

Artículo de la diligencia. / La Esfera

Artículo de la diligencia. / La Esfera

Este mayoral de mis memorias se llamaba Matías, el Hutín. Era alto, grueso, de nariz acarnerada, tuerto del derecho, peludo y formidable. Decíase que había sido faccioso en la primera guerra civil, y que la pérdida del ojo, que le afeaba su semblante de emperador romano de la decadencia, fue el resultado de un combate. Los mercaderes, y aun los banqueros, le confiaban sus fondos… (…)

Cuando llegamos a Tarancón, Matías, el Hutín, se colocó en una esquina del comedor de la posada. Él ya había comido en el viaje, de sus fiambres, y había usado de pletórica bota de buen vino.

La misión suya allí era ver cómo eran tratados los viajeros. Y decía a éstos:

-Coman despacio, coman bien, que para eso lo pagan… (Dos pesetas costaba el almuerzo; dos pesetas nada más).

Y dirigiéndose Matías, el Hutín, a las criadas de servicio, decíales:

-Que no les falte el vino a los señores pasajeros y que sea bueno… Traedme, que yo lo pruebe.

Y una de las muchachas (vestidas todas con refajo encarnado y pañoleta de algodón sobre el talle) llevaba al mayoral, llena de respeto, una batea con un gran vaso de vidrio, lleno de vino. (La batea es una especie de artesa redonda para varios usos). Paladeábalo Matías, exclamando:

-No es malo, pero tampoco es de lo mejor… Decid al amo que si no se enmienda, iremos a la otra posada, que se nos está ofreciendo siempre con ventaja.

Mientras yo, estremecido de curiosidad, presenciaba esta escena y devoraba, hambriento, los ricos platos, fijábame en cuanto hacía y decía el mayoral. Así que concluyó el yantar salimos los comensales. Matías, el Hutín, sin duda por respeto a mi padre, que iba a ejercer a Cuenca un cargo oficial de alguna importancia, tuvo a bien acariciarme, y me dijo:

-Vas a Cuenca, galán. Me han dicho que vas a estudiar en el Seminario. Cuando entres en esa santa casa, di al padre Cantillo que Matías le saluda con reverencia. Y tú acuérdate de mí, galán…

¡Y tanto que me acuerdo!... Ahora que se remembra (palabra olvidada que viene a decir que se rememora o se recuerda) el Centenario de las Diligencias, yo veo en Matías, el Hutín, toda la representación de aquella vida andariega.

Anuncio de la diligencia de Cuenca, 1844. / Biblioteca Nacional

Anuncio de la diligencia de Cuenca, 1844. / Biblioteca Nacional

¿Y sabemos cuándo comenzó la diligencia a realizar el servicio entre Madrid y Cuenca? Según una noticia aparecida en 1843 en el periódico El Heraldo de Madrid se insertaba que desde el primero de abril ha quedado establecida una diligencia que hará un viaje cada semana desde Cuenca a Madrid, y viceversa, invirtiendo a lo menos dos días y haciendo noche en Tarancón. En 1844 se puede leer en otro periódico madrileño un anuncio titulado “Trasportes (sin n): Diligencias para Cuenca: Deseando proporcionar la mayor comodidad al público, se ha establecido una preciosa gondoleta de doce asientos que hará sus viajes semanales a dicho punto. La primera salida será el miércoles próximo, 27 del corriente”.

La Cuenca del Siglo XIX

La Cuenca del Siglo XIX que José Ortega Munilla hizo en la novela La caja de píldoras fue publicada por vez primera en La Ilustración Española y Americana en 1880. La trama se desarrolla durante la guerra de la Independencia y la sinopsis es como sigue: “Es una fría noche de diciembre de 1808 en la ciudad de Cuenca. En la cocina de Diego de la Porcuna, canónigo magistral de la catedral, se encuentran varias personas calentándose al amor del fuego: Felipe Hinestrosa, boticario y ex alcalde; Inés Alegría, su joven esposa; Ramón Solórzano y Gutiérrez, individuo de la Junta Suprema de Gobierno; Isidora Peransurez, viuda sexagenaria que ejerce como ama de llaves del magistral y el padre Anselmo, fraile capuchino. A este grupo, que diserta sobre la invasión francesa en Cuenca, se une el médico Olivares.

Desde ese momento se encienden los celos del boticario y la rabia campa a sus anchas por su fuero interno. Ya seguro del adulterio, al boticario no le tiembla el pulso cuando en la madrugada llega el médico en busca de una caja de píldoras de morfina para aliviar el dolor de un enfermo terminal y lo que saca de la caja es una pistola”.

La florida descripción de Cuenca

Pero en la introducción de este relato, de La caja de píldoras, Ortega Munilla hace esta descripción de la ciudad de Cuenca, con un lenguaje literario sobrio de tono y florido:

“En una esquina de la gran meseta de Castilla-La Nueva, en medio de las enhiestas cumbres de rudas sierras, todas señaladas con pintorescos nombres por la imaginación del vulgo, hay una ciudad, capital de provincia y punto de residencia de un obispo.

Esta ciudad se halla tendida a la mitad de una cuesta. Allá arriba, un ingente picacho, siempre arrebujado en nieves o en nubes, la saluda como exhortándola a proseguir su interrumpida ascensión; allá abajo, un río, que viene desde largas tierras, lava sus pies, y después de cumplida su misión de homenajes, déjase tragar por los tres ojos de un puente de piedra.

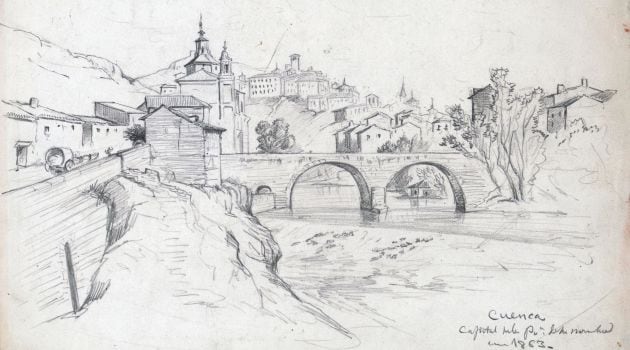

Vista de Cuenca desde San Antón, 1863. / Biblioteca Nacional

Vista de Cuenca desde San Antón, 1863. / Biblioteca Nacional

Las casas se agarran unas a otras, por no despeñarse en aquel plano inclinado, y las hay con tantos pies de altura como siglos de antigüedad, y éstos no son menos de ocho; lo cual significa que la ciudad es de las históricas, según lo declaran señaladamente cuatro o cinco edificios, a cuyo alrededor los otros se agrupan.

Es uno de estos edificios la Catedral; otro, una desmantelada capilla que perteneció a los caballeros templarios y hoy pertenece, si no de derecho, de hecho, a turba innumerable de murciélagos, bichos y lechuzas, que en las hornacinas fabricaron sus viviendas, y se dan grandes paseos bajo las solitarias arcadas de granito, libres de toda sorpresa.

Otro, la cárcel, hecha de pura piedra, con rejas machihembradas (encajadas entre sí) espesísimas y el último, el castillo, en lo más alto de la ciudad y cual avanzada de la hueste de construcciones, detenida como por el cansancio en el escalamiento de aquel nido de águilas.

Caricatura de José Ortega Munilla. / Madrid Cómico, 1895

Caricatura de José Ortega Munilla. / Madrid Cómico, 1895

Pero no se crea que es todo vejez antipática y antigüedad horrible en aquel pueblo. Tiene también su lado bello y poético, y es éste, aquel en que dos ríos celebran su himeneo y siguen ya unidos, y ya ensanchando su caudal, como acontece a los esposos humanos, y si no les acontece, debía.

Embellécese de improviso el lecho de los ríos, y para celebrar sus bodas, sin duda alguna, surgen de ambas orillas ejércitos de juncos, que inclinan al aire su cabeza, flexibles cortesanos, golpeándose unos contra otros, algunas matas de lirios azules, éstas más escasas, para probar aquel dicho, de que lo bueno abunda poco sin que falten en segundo término blancos álamos, gigantes del reino vegetal, que hunden sus pies de mil raíces en las blanduras de la tierra húmeda, y agitan sus pomposas cabezas en el cielo.

Otro puente se sube en zancos para mirar al desmedrado río que viene a su encuentro; y tan arriba se encarama, que no alcanza a descubrir el arroyuelo, semejante en esto a muchos sabios, que tanto se encumbran en alas del pensamiento, que no pueden distinguir luego las cosas más vulgares de la vida.

Este es, plus minusve, la ciudad de Cuenca, cuyo nombre apunto, porque no ha de ser para cosa que la deshonre ni quite su justa fama, adquirida en luengos años de historia agitadísima y sangrienta.

Cabe decir para concluir, que José Ortega Munilla, que dirigió El Imparcial, y fue protector de El Sol, el periódico de su hijo, Ortega y Gasset, convirtió su cadena de prensa en el trampolín de los escritores del 98 y ocupó el sillón “E” de la Real Academia Española en 1901. Fallecido en 1922, a los 66 años de edad. En varias novelas como Lucio Tréllez, de 1879, El tren directo, El fauno y la dríada, asoma la ciudad de Cuenca, con sus tipos y sus ambientes, además de en otros artículos y narraciones.