Qué fue de la importante industria textil de Cuenca y de su Real Fábrica de Alfombras

Repasamos la historia del edificio que fue con anterioridad Casa de la Moneda, Casa de Recogidas, Pósito de Trigo y Cárcel Real hasta que un incendio terminó con él en 1954

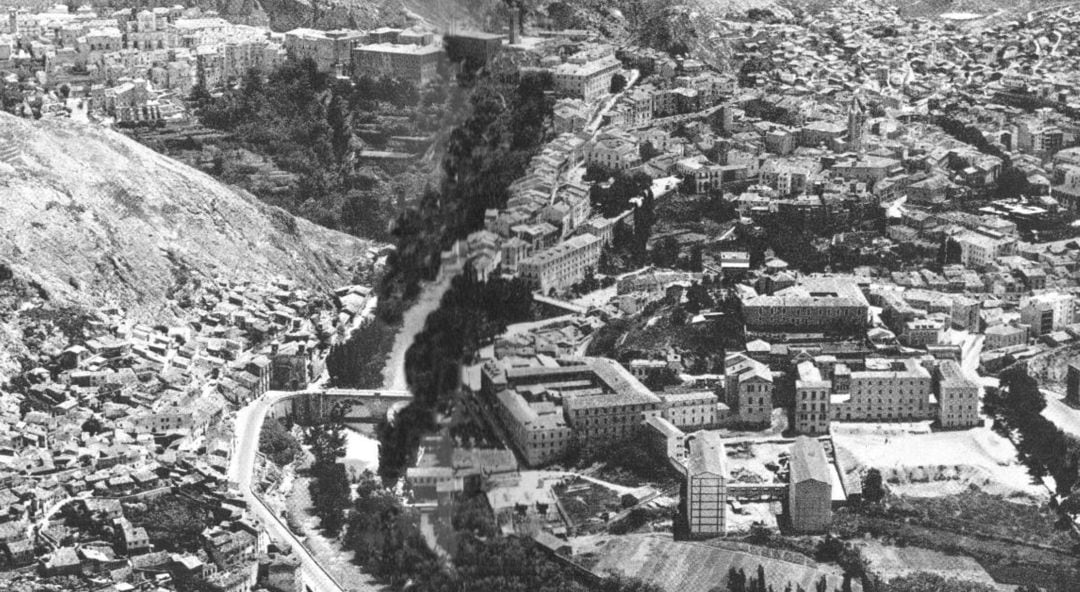

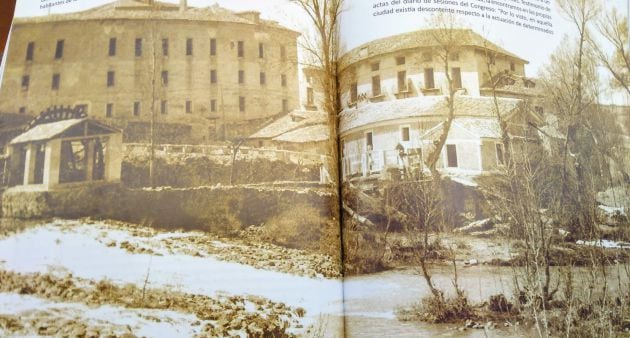

Foto antigua de Cuenca con el edificio de la Real Fábrica de Alfombras ya desaperecida. / Archivo José Vicente Ávila

Cuenca

Las añejas fotografías de Cuenca nos muestran a veces curiosos edificios que formaron parte de la historia de la ciudad, en algunos casos dedicados a distintas actividades a lo largo del tiempo, y que terminaron por desaparecer por diversas circunstancias. En Páginas de mi Desván, José Vicente Ávila recupera uno de estos ejemplos, la Real Fábrica de Alfombras y Tapices, que anteriormente fue Casa de la Moneda, Casa de Recogidas, Pósito de Trigo e incluso Cárcel Real, y que estuvo situada frente al puente de San Antón, en la Bajada a la Fábrica, calle situada en el lateral de la Delegación de Agricultura, antigua Casa de Beneficencia. Lo hemos contado en Hoy por Hoy Cuenca.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Qué fue de la importante industria textil de Cuenca y de su Real Fábrica de Alfombras

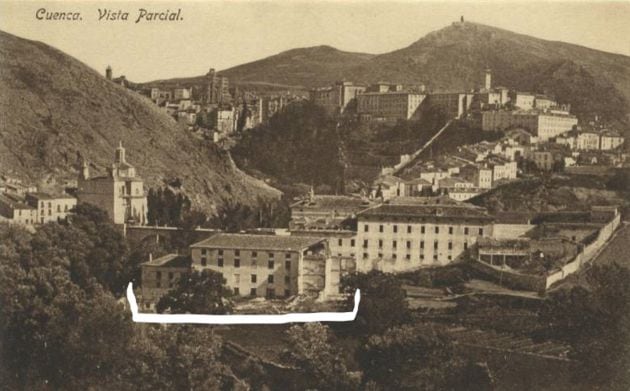

La Real Fábrica de Alfombras y Tapices era un edificio espectacular de cuatro plantas, situado en la zona baja frente a la presa del puente de San Antón que enlazaba con todo el complejo de pabellones de la antigua Casa de Beneficencia, Casa Cuna y Maternidad, hasta las edificaciones de lo que iba a ser Hospital Provincial, que acogió a los Salesianos y Escuela Salus Infirmorun, actual sede de la UNED.

En las viejas postales y fotografías todo este cogollo de edificios de gran altura, entre la calle de Colón y la Bajada a la Fábrica, ofrecía una espectacular visión de la Cuenca edificada en su parte moderna, que le daba realce en su entrada desde Madrid, con la impresionante fachada de la Casa de Beneficencia, que llegó a estar incluida en el dossier de edificios del año 1983, cuando Cuenca se postuló como opción de capitalidad de Castilla-La Mancha.

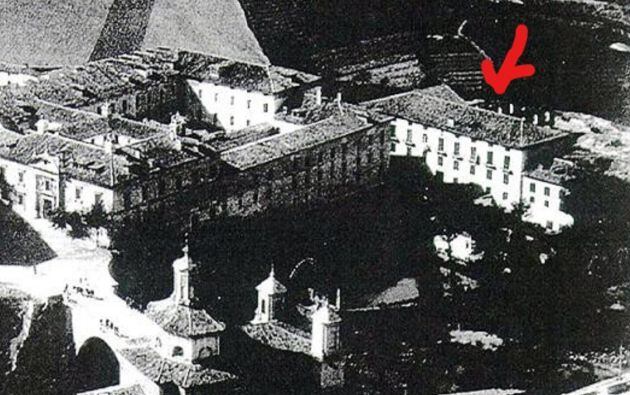

Incendio de la fábrica en 1954. / Archivo José Vicente Ávila

Incendio de la fábrica en 1954. / Archivo José Vicente Ávila

El edificio en cuestión, que terminó siendo fábrica de tapices y alfombras durante 175 años, sufrió un voraz incendio el viernes 23 de julio de 1954. El fuego empezó sobre las ocho y media de la tarde. Según las informaciones del periódico local Ofensiva el incendio consumió la techumbre, causando grandes daños en los pisos tercero y segundo, pues en este se encontraba la maquinaria industrial y parte de la materia prima, en su mayor parte lana, pues en esa época había desaparecido la producción de alfombras y se hacían mantas, bayetas, paños, etc. En otra parte del amplio edificio se había habilitado un comedor de Auxilio Social, que debido al siniestro fue trasladado al Colegio del Carmen. A pesar del esfuerzo de los bomberos y trabajadores de la fábrica el incendio no fue extinguido hasta las cuatro de la madrugada, aunque se evitó que llegase al batán cercano y al citado comedor de Auxilio Social.

Podemos decir que con el fuego no sólo se extinguió parte del edificio, sino la propia fábrica en sí. Fue el final de un edificio con siglos de historia. En Cuenca siempre nos hemos quejado de la falta de industria y tanto la fábrica de tapices como las fábricas de paños y lanas que existían en la ciudad, que además le daban fama, fueron desapareciendo por distintas causas. Cuando en 1954 se incendió la fábrica de tapices, junto al Júcar, el empresario era Enrique Pérez, y la producción mayoritaria era de mantas, muy necesarias en esa época de posguerra. Se apuntaba entonces que el incendio se debió producir a causa de una chispa que pudo desprenderse de la máquina emborradora o carda, que es la que trataba el algodón, material muy propicio a arder, si bien el edificio en sí pudo resistir al fuego debido a la estructura y solidez de su fábrica. Las pérdidas en aquel siniestro se calcularon en más de tres millones de pesetas, que era mucho dinero en esa época. Recuerdo años después ese edificio abandonado a su suerte, con las pájaros saliendo y entrando por los vacíos ventanales, dejando un extraño sonido entre el rumor de la presa del cercano río Júcar, y el molino de Santiago, hoy convertido en central eléctrica.

Vista del complejo de edificios de la Casa de Beneficencia y Fábrica de Tapices y Alfombras. / Archivo José Vicente Ávila

Vista del complejo de edificios de la Casa de Beneficencia y Fábrica de Tapices y Alfombras. / Archivo José Vicente Ávila

Cuenca era toda una referencia por su fabricación textil en distintos puntos de la ciudad. Además de la fábrica de San Antón, que quedó siniestrada, había otra de paños en el margen derecho del río Moscas, junto a la ermita de San Antonio, de los hermanos Peña Muñoz, con una superficie de 1.590 metros cuadrados. Según los datos de 1894, contaba con un edificio-fábrica que tenía dos batanes cilíndricos, una lavadora de tejidos, una tundidora, prensa para el planchado, vareadora, desmontadora, escardadora y emborradora para cardar la lana, y otros edificios para el tinte y lavadero, además de telares y tenderos, e incluso casa de guardas. Trabajaban 34 personas y la exportación de sus paños se realizaba preferentemente a los pueblos cercanos de la Mancha y Manchuela conquense y a las provincias linderas, dada la escasez del transporte.

Otra fábrica similar de la viuda e hijos de Manuel Llantada existía en la Hoz del Huécar, también con moderna maquinaria y sus productos se vendían en la ciudad. No podemos olvidar que tenemos en Cuenca la calle de los Tintes por esa tradición tintorera textil.

Vista de Cuenca hacia 1920. En primer plano, la Fábrica de Alfombras en su parte posterior. / Universidad de Sevilla

Vista de Cuenca hacia 1920. En primer plano, la Fábrica de Alfombras en su parte posterior. / Universidad de Sevilla

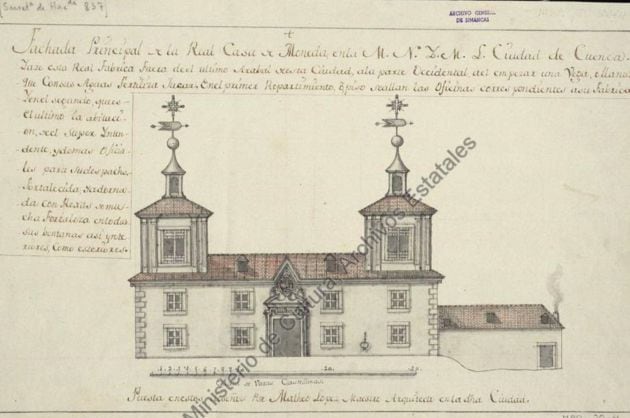

Para no empezar la casa por el tejado, como se suele decir, digamos que esta Real Fábrica que se incendió primero fue Casa de la Moneda. Está claro, e incluso existe un plano de Mateo López cuando fue remodelada. Relataba Alejandro Redondo Calvo, en un reportaje sobre la Real Fábrica de Tapices, que hacia el año 1661 y por deseo del rey Felipe IV (que había visitado Cuenca y Palomera en 1642), la Ceca o Casa de la Moneda que existía en Cuenca desde el siglo XV, en una zona del Casco Antiguo cercana al Huécar, se debía trasladar a otro lugar, para lo cual y con cargo a la Real Hacienda se compró un terreno y batán propiedad del Hospital de Santiago, en la suma de 1.800 ducados, invirtiendo otros 18.000 en la maquinaria y construcción del edificio. Al efecto se montaron ocho ruedas, movidas por las aguas del Júcar, cinco de alisar, dos de acuñar y una de tornear. La Casa de la Moneda en este nuevo lugar, con algunas paralizaciones, estuvo funcionando hasta 1728, año en el que las máquinas fueron desmontadas y trasladadas a Madrid. De aquella Casa de la Moneda sólo ha quedado en Cuenca el nombre testimonial de calle de la Moneda, quizá como recuerdo de las acuñaciones, que algunas monedas quedan de gran valor.

Sin monedas que acuñar, ¿cuál fue el destino de este caserón, comparado con las humildes casas de San Antón? Una vez que el edificio quedó vacío los regidores de la época lo utilizaron en el siglo XVIII para varios cometidos. Desde 1729 sirvió como Pósito de Trigo hasta que se construyó el Pósito Real en el Almudí y desde 1766 se habilitó como Cárcel Real y poco tiempo después como Casa de Recogidas, hasta que en 1777 se terminó de construir la cercana Casa de Beneficencia, llevada a cabo por iniciativa del obispo Flores Pavón y finalizada durante el mandato del obispo Palafox, prelado que dejó en Cuenca una gran labor constructora que aún perdura pese a que estuvo dos años, aunque desde 1762 había sido arcediano de la Catedral. Fue precisamente Antonio Palafox y Crox el creador de la Fábrica de Alfombras y Tapices, en ese edificio que había sido ceca, depósito, cárcel y orfanato, que enlazaba con el espectacular edificio de pabellones, con fachada principal “de corte neoclásico, que le hace recordar vagamente la Casa de las Conchas salmantina por los adornos, en forma de cabeza de clavo, que tachonan su muro y frontal”, escribió en su día el canónigo Clementino Sanz, antes de su demolición y desmochada reconstrucción.

Plano de Casa de la Moneda de Cuenca, de Mateo López. / Ministerio de Cultura. Archivos Estatales

Plano de Casa de la Moneda de Cuenca, de Mateo López. / Ministerio de Cultura. Archivos Estatales

No cabe duda de que este tipo de fábricas necesitaban contar con un caz y molino de agua para mover la maquinaria. De ahí su instalación al lado del cauce de los ríos. Apuntaba José de León en un trabajo sobre “la Real Casa de la Moneda y los molinos de la Noguera y la presa de Cerdán”, que el caz que recogía las aguas del molino del Hospital de Santiago y las conducía al batán de la Noguera, en San Antón, para entrar en la Casa de la Moneda era insuficiente y por tanto era necesario construir una nueva presa; se rompió la antigua en 1717 y tras presentar varias ofertas se aceptó la más ventajosa de Juan Cerdán y Landa, vecino y regidor perpetuo de la ciudad (la Casa Zavala era suya, por ejemplo, o el Cristillo de Marfil que regaló a la Hermandad del Cristo de la Agonía) que lo hizo por 150.000 reales de vellón que entregó en dinero al contado. Cerdán de Landa quedó propietario de los molinos de la Noguera y de Santiago, que daban servicio a la fábrica, llevando a cabo otra obra en el terreno de El Sargal, conocida desde entonces como la presa de Cerdán, por donde transcurre el canal de aguas bravas.

¿Cómo se consigue el título de Real para la Fábrica de Tapices y Alfombras? El arcediano y luego obispo Palafox, emprendedor donde los haya, solicitó al rey Carlos III la utilización del edificio, que era del Estado, para fábrica de tapices y no sólo le dio autorización sino que le concedió varias franquicias, entre ellas la de quedar exentos de los sorteos de milicias a los obreros y empleados. Dotó a la fábrica de siete telares de paños, dos de alfombras y otros dos de barraganes, y trabajaba con los Cinco Gremios de Madrid. Tras la guerra de la Independencia, que afecto a la fábrica, quedó al frente de la misma Benito Canales, que impulsó la industria textil en Cuenca, hasta el punto de que en 1816 el rey Fernando VII, acompañado del infante Antonio visitó la fábrica y dada la calidad de la producción le dio el nombre de Real Fábrica de Tapices y Alfombras. En el año 1828 las alfombras y barraganes de Cuenca ganaron la medalla de plata en la exposición de la industria española celebrada en Madrid y algunas de sus alfombras se encuentran en la Catedral y Museo Diocesano.

Molino de Santiago en la actualidad. / Ana Martínez

Molino de Santiago en la actualidad. / Ana Martínez

Podemos decir que Cuenca tuvo su “siglo de oro” textil con sus alfombras y tapices. Las alfombras de la ciudad de Cuenca se exportaban a América, sobre todo los famosos “azules turquesas” que por entonces costaban unos 170 reales la vara, que equivalía a tres pies. Se cuenta en El Consultor Conquense que se hizo una alfombra tan grande para la Catedral de Méjico, que para unir las diferentes piezas que la componían hubo necesidad de extenderla por el campo de San Francisco y la glorieta para poderla admirar en su conjunto. Citaba Redondo Calvo que en 1799 funcionaban 53 telares, empleando a cerca de 300 personas, aparte de los operarios en batanes, 1.300 hilanderas, maestros cardadores, oficiales tundidores, desmotadores, espinzadores y otros trabajadores distribuidos por la capital y provincia para adquirir lanas, hasta un total de más de 1.800 empleados.

Se cita en El Consultor de 1894 la anécdota de un importante personaje inglés que llegó a Cuenca preguntando por los barraganes y alfombras que se dejaron de hacer hacia 1820, y enterado de que ya no se fabricaban esos productos señaló: “No extraño que obras tan trabajosas como éstas se hayan abandonado. ¡Oh!, hay en Cuenca mucho pan”.

A la izquierda, lateral de la antigua Beneficencia. A la derecha la fábrica de alfombras y molino de Santiago en el Júcar. / Cofradía 2016

A la izquierda, lateral de la antigua Beneficencia. A la derecha la fábrica de alfombras y molino de Santiago en el Júcar. / Cofradía 2016

Y es que en lugar de alfombras se fabricaban paños finos, paños burdos, bayetas, estameñas, mantas, fajas y paños de color. Todo ello, según El Consultor, “de lana pura, contra las costumbres que se van generalizando de emplear borras, perjudicando al consumidor y causando la depreciación de las lanas”, aunque apuntaba que era “de mucha lástima” que se abandonase la fabricación de alfombras que tanta fama dieron a Cuenca.

Tenemos un ejemplo claro con las alfombras de la Catedral y el Museo Diocesano. En el año 1981, en la revista Olcades, Temas de Cuenca, el entonces deán de la Catedral, Salvador Alonso Fernández, publicó un amplio trabajo de veinte páginas sobre las alfombras de la Catedral de Cuenca, en el que resumía que de aquí era la lana y aquí se buscaron los tintes originales y únicos de las afamadas alfombras que la tradición cristiana recogió de la primitiva artesanía musulmana. En Cuenca hubo hasta once fábricas de telares y tejidos, si bien la más importante fue la que desapareció tras el voraz incendio de 1954. De aquella Real Fábrica salieron excepcionales alfombras, algunas para el templo catedralicio. Relataba en ese amplio trabajo en Olcades sobre las alfombras de la Catedral de Cuenca el deán Salvador Alonso que “a la Exposición de Barcelona de 1929 concurrió la Catedral de Cuenca con varias piezas de su Tesoro como el Díptico Bizantino, el Calvario de Gérard David y alguna obra más, y sin embargo quien montaba la Exposición preguntó al representante del Cabildo cuando se presentaron: ¿Traen ustedes la alfombra del Presbiterio? Y al contestarle que sí afirmó: Pues ya traen bastante”.

Ahí queda eso, podíamos decir, pues ya en el inicio del siglo XX el conde de Retamoso puso en marcha unos telares en Tarancón, aunque de escasa vida, que fueron vendidos en Aranjuez. En 1967 se abrió el taller de alfombras de Casasimarro por iniciativa de Antonio Córdoba y gracias al entusiasmo del famoso cura “don Eugenio” Martín, que tiene calle en Casasimarro, que llegó luego a dirigir los talleres de Cuenca (en Palafox), La Alberca de Záncara, Almonacid del Marquesado y Lezuza, y el breve período de trabajo de los talleres de Cáritas y de las Celadoras de Huete en los años 60.

De la fértil producción de lanas que tuvo Cuenca y la provincia podíamos hablar largo y tendido, pero podemos alfombrar el final del programa con el poema de José de Villaviciosa, en La Mosqueda, que dedica los siguientes versos al lavador de la lana en nuestros ríos:

Parte de Júcar la corriente ufana

porque éste con la suya la hace rica

y tanta gloria por el mundo gana

que tan solo su nombre se publica:

tiene la fama de lavar la lana

Júcar; mas la verdad nos certifica

que suele el Moscas arrancar las sacas

y no dejar por donde pasa estacas.

Bien sabe quien ampara mis renglones

(porque le cuesta cara la experiencia)

que ha visto acumulados los vellones

elevarlos su raudal sin resistencia…

los finos y estimados horetones,

que ensaca el español para Florencia;

mil veces lleva y deja en mil temblores

al dueño, lavadero y lavadores.